比特幣挖礦:從個人淘金到產業巨擘的演變與挑戰

你曾好奇,究竟是什麼力量在支撐著全球最知名的加密貨幣——比特幣(Bitcoin, BTC)的運作,並讓它的價值持續波動嗎?答案就藏在一個既神祕又充滿活力的詞彙裡:「比特幣挖礦」。從早期只要一台家用電腦就能參與的「數位淘金」,到如今需要投入巨資購置專業設備並面對減半、高成本、環境衝擊及嚴格監管等多重挑戰,比特幣挖礦的版圖正經歷著前所未有的變革。在這篇文章中,我們將一起深入剖析比特幣挖礦的運作原理、產業演進、經濟效益與潛在風險,並探討其對全球經濟與環境的深遠影響,以及對於一般人而言,參與這個市場的多元策略。

比特幣挖礦的運作奧秘與產業化進程

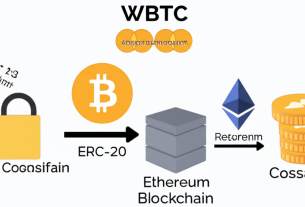

想像一下,如果比特幣的世界是一本巨大的公共帳本,那麼「挖礦」的過程,就像是無數的記帳士(也就是我們所說的「礦工」)在努力地為這本帳本記錄、驗證每一筆交易。當你進行一筆比特幣交易時,這筆資訊並不會直接被紀錄,而是會先進入一個「待處理」的池子。這時候,全球的礦工就會啟動他們的「礦機」,透過複雜的計算來爭奪為這些交易「記帳」的權利。

比特幣挖礦的核心機制是「工作量證明(Proof-of-Work, PoW)」。這就好比一場數學解謎競賽,礦工的礦機會不斷嘗試各種組合,去尋找一個特定的「哈希值」,這個哈希值必須符合比特幣系統預設的極高難度條件。第一個成功找到答案的礦工,就能將這些待處理的交易打包成一個「區塊」,並將其新增到區塊鏈上。作為獎勵,這位幸運的礦工就能獲得新發行的比特幣(區塊獎勵),以及該區塊內交易的手續費。這個過程不僅確保了交易的真實性與安全性,也維持了比特幣網絡的穩定運作。

然而,比特幣挖礦的發展並非一成不變。早期,中本聰設計比特幣時,確實可以透過普通的中央處理器(CPU)或圖形處理器(GPU)進行挖礦。但隨著越來越多的人投入,挖礦難度不斷提升,單純的CPU、GPU已無法應付。於是,專門為挖礦設計的「ASIC礦機」(Application-Specific Integrated Circuit,應用程式專用積體電路)應運而生。這些ASIC礦機擁有超高的計算能力(算力),效率遠超通用處理器,也讓比特幣挖礦從個人行為逐漸走向高度「專業化挖礦」與「產業化趨勢」。

以下表格比較了不同世代挖礦設備的特點:

| 設備類型 | 主要應用時間 | 算力效率 | 功耗 | 挖礦難度適應性 |

|---|---|---|---|---|

| CPU | 2009-2010 | 低 | 中 | 極低(早期) |

| GPU | 2010-2013 | 中 | 高 | 中等 |

| ASIC礦機 | 2013至今 | 極高 | 高 | 極高 |

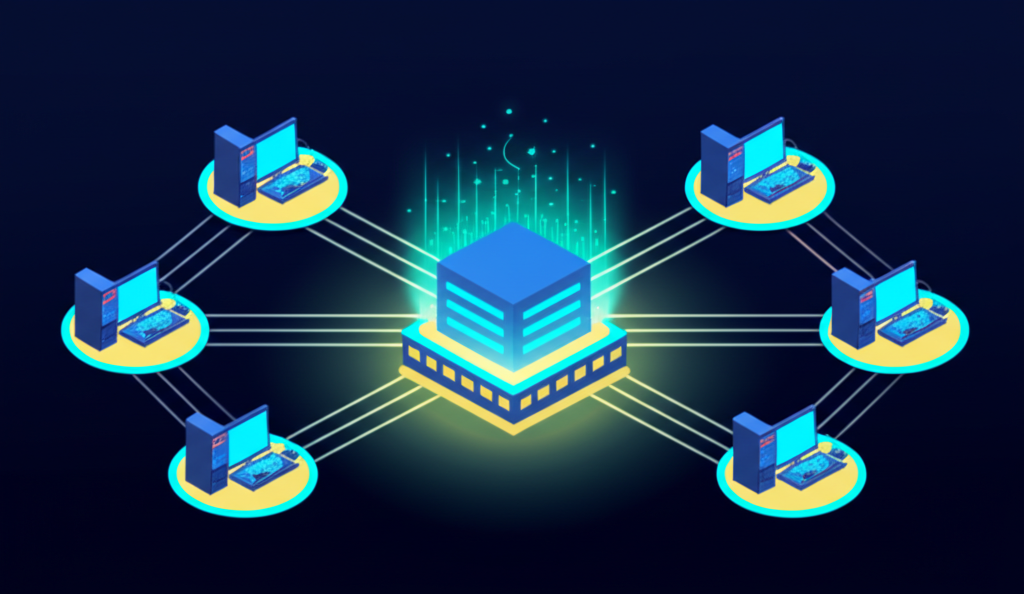

如今,單靠個人設備獨立挖礦,幾乎已不可能成功獲得區塊獎勵。因此,大多數礦工會選擇加入「礦池」(Mining Pool)。礦池就像是一個大型的合作社,所有加入的礦工會貢獻自己的算力,共同挖礦。一旦礦池成功挖到一個區塊,所獲得的比特幣獎勵就會按照每個礦工貢獻的算力比例進行分配。這不僅降低了個人挖礦的門檻,也提高了獲得獎勵的穩定性。

以下表格呈現了比特幣挖礦的演變歷程:

| 演變階段 | 時間點 | 主要設備 | 挖礦形式 | 主要參與者 |

|---|---|---|---|---|

| 早期 | 2009-2010 | CPU | 個人獨立挖礦 | 早期愛好者 |

| 中期 | 2010-2013 | GPU | 個人獨立挖礦、小型礦場 | 技術愛好者 |

| 轉型期 | 2013-2017 | ASIC礦機 | 礦池、中型礦場 | 專業礦工、小型機構 |

| 產業化 | 2017至今 | 高效能ASIC礦機 | 大型礦池、專業礦場 | 大型機構、上市公司 |

減半事件、成本高漲與礦工的經濟博弈

你或許聽過「比特幣減半」這個詞,但它對礦工和整個市場究竟有什麼影響呢?比特幣的設計非常精妙,為了控制供應量,它設定了每大約四年發生一次的「減半事件」。這表示,礦工成功挖出一個區塊所獲得的區塊獎勵會直接減半。舉例來說,最初每個區塊的獎勵是50 BTC,經歷了三次減半後,在2024年4月第四次減半後,區塊獎勵已降至3.125 BTC。

以下是比特幣減半事件的歷史概況:

| 減半次數 | 預計/實際發生年份 | 減半前區塊獎勵 (BTC) | 減半後區塊獎勵 (BTC) |

|---|---|---|---|

| 第一次 | 2012 | 50 | 25 |

| 第二次 | 2016 | 25 | 12.5 |

| 第三次 | 2020 | 12.5 | 6.25 |

| 第四次 | 2024 | 6.25 | 3.125 |

想像一下,如果你的基本薪資突然少了一半,這對你的生活影響會有多大?對礦工來說,區塊獎勵是他們主要的收入來源之一,減半直接壓縮了他們的利潤空間。這就像一場殘酷的經濟博弈,迫使礦工必須更努力地降低成本、提升效率,才能在這個競爭激烈的市場中生存。

那麼,比特幣挖礦的成本究竟有哪些呢?主要可以分為以下幾大類:

- 硬件(礦機)費用: 專業的ASIC礦機價格不菲,且迭代快速,舊機型很快就會被淘汰。

- 電力消耗: 這是挖礦成本的大宗。礦機24小時不間斷運轉,需要消耗巨額電力。根據MacroMicro的數據,截至2025年5月29日,挖出一顆比特幣的總成本約為驚人的108,256.62美元,其中電力成本佔了很大一部分。

- 冷卻系統費用: 礦機高速運轉會產生大量熱能,需要高效的冷卻系統(如空調、散熱風扇,甚至液冷系統)來維持穩定運行,這又是一筆不小的開銷。

- 維護與運營費: 礦場的租金、網路費、人力成本、設備維修等,都是挖礦成本的一部分。

- 交易手續費: 雖然礦工會獲得交易手續費,但有時在將比特幣轉換為法定貨幣時,也可能需要支付額外費用。

面對減半事件和高昂的挖礦成本,礦工們也發展出了一套應對策略:

- 淘汰舊礦機,升級高能效新機: 舊礦機的算力低、耗電高,在減半後更難以獲利,因此必須更新換代,選擇更節能、算力更強的新型ASIC礦機。

- 尋找低價電力: 許多礦場會遷移到電力成本較低的地區,甚至積極尋找「電力窪地」,例如利用水力、太陽能等「再生能源」來降低電力消耗的開支。這也促使了「廢棄能源挖礦」等創新模式的出現。

- 轉向高價值幣種挖礦: 有些礦工會評估其他加密貨幣的市場價值和挖礦難度,轉而挖取利潤空間更大的幣種。

- 利用套期保值工具: 為了對沖比特幣價格波動的風險,一些大型礦業公司可能會透過期貨合約等金融衍生品進行套期保值。

隨著區塊獎勵的持續減半,交易費用收入對礦工的重要性將日益增加。這也意味著,在未來,礦工可能會更傾向於優先處理手續費較高的交易,這將對比特幣網絡的使用者體驗產生一定影響,並可能促使Layer2等解決方案的發展。

全球政策監管、環境衝擊與算力版圖重塑

你或許會問,比特幣挖礦除了經濟層面,還有沒有其他值得關注的議題?答案是肯定的,其中最受爭議的莫過於其對環境的巨大「環境衝擊」與各國政府的「政策監管」。

由於工作量證明機制需要大量的計算來找到哈希值,這導致了比特幣挖礦成為一個名符其實的「高能耗產業」。想像一下,全球數百萬台礦機24小時不間斷地運轉,其電力消耗是驚人的。根據一些研究,全球比特幣挖礦的年耗電量甚至可以與某些中等規模的國家(如波蘭)全國的耗電量相媲美,碳足跡巨大。這對全球的氣候變遷和能源分配無疑產生了巨大的壓力。此外,礦機的快速迭代也產生了大量的電子垃圾,對環境造成了進一步的負擔。

比特幣挖礦對環境的衝擊主要體現在以下幾個方面:

- **高能耗問題**:挖礦需要消耗大量電力,尤其是在使用非再生能源的地區,會產生顯著的碳足跡。

- **碳排放增加**:若電力來源依賴燃煤等化石燃料,將直接導致溫室氣體排放量上升,加劇氣候變遷。

- **電子垃圾產生**:礦機設備更新換代速度快,大量廢棄礦機處理不當會形成電子垃圾,污染環境。

- **水資源消耗**:為了冷卻礦機,一些大型礦場會消耗大量水資源,對當地水循環造成壓力。

- **噪音污染**:礦機運轉會產生巨大噪音,對礦場周邊的居民生活造成影響。

正因為如此,許多國家和地區對比特幣挖礦採取了嚴格的「政策監管」。其中最著名的例子就是中國。中國政府曾是全球最大的比特幣挖礦中心,但由於對電力消耗的擔憂以及對加密貨幣的全面打擊,在2021年對境內的挖礦活動實施了嚴厲的禁止政策。這導致了大規模的「礦場跨境遷移」。

那麼,這些被迫離開中國的礦場都去了哪裡呢?許多礦場轉移到了中亞、俄羅斯,以及北美地區,特別是美國。由於美國部分地區電力成本相對較低,且政策環境較為開放,美國迅速崛起,成為新的「比特幣挖礦中心」。這種「算力版圖重塑」雖然分散了過去過度集中的風險,但也引發了新的擔憂,例如算力集中化在少數大型礦業公司手中的問題,以及這些新興挖礦中心對當地電力基礎設施和環境的影響。

國際社會對加密貨幣的「金融監管」也越來越重視。例如,巴塞爾銀行監管委員會就曾呼籲對加密數碼幣實施最嚴格的銀行資本規則,顯示全球對加密貨幣市場的規管趨嚴。這不僅影響了銀行等傳統金融機構參與加密貨幣的程度,也間接對比特幣挖礦產業的發展方向產生影響,促使其更趨向於合規化、綠色化。

個人參與挖礦的真實門檻與多元市場策略

讀到這裡,你可能會想:「比特幣挖礦聽起來很有趣,我也能參與嗎?」很抱歉,對於大多數的普通人來說,直接參與「個人獨立挖礦」的門檻已經極高,且成功率微乎其微。正如我們前面提到的,全網算力已超過580EH/s,單憑一台或幾台礦機,幾乎不可能在激烈的競爭中獲得區塊獎勵。即使你加入礦池,所能分配到的收益也可能難以抵銷高昂的挖礦成本,特別是電費和設備折舊。

那麼,如果你對比特幣或加密貨幣市場有興趣,但又不想承擔實體挖礦的巨大風險和成本,還有其他方式可以參與嗎?當然有!對於個人用戶來說,有許多更簡便、低門檻的替代方案:

- 直接購買比特幣: 這是最直接的方式。你可以透過正規的加密貨幣交易所,用法定貨幣(如台幣)直接購買比特幣,並將其儲存在個人錢包中。

- 參與差價合約(CFD)交易: 像Mitrade這類合約交易平台提供了比特幣差價合約(CFD)的交易服務。這意味著你無需實際擁有比特幣,而是透過預測其價格波動來獲利。這種方式的優點是:

- 無需設備成本: 你不需要購買昂貴的礦機或承擔高額電費。

- 支持雙向交易: 無論比特幣價格上漲或下跌,只要你判斷正確,都有機會獲利。

- 靈活度高: 交易時間彈性,適合短線操作或對沖風險。

- 高槓桿: 可用較小的資金撬動較大的交易量,但同時也伴隨較高風險。

- 雲端挖礦服務(需警惕風險): 過去曾有許多公司提供「雲端挖礦」服務,聲稱可以租賃算力進行挖礦。然而,這個領域充斥著大量詐騙,許多平台捲款潛逃。如果你考慮此類服務,務必進行極其嚴格的背景調查,並警惕過高的保證收益承諾。

在參與加密貨幣市場時,無論你選擇哪種方式,都必須時刻警惕「網路安全」風險。其中一個與挖礦相關的威脅就是「加密劫持」。這是一種惡意行為,駭客透過惡意軟體入侵你的電腦或手機,在未經你同意的情況下,偷偷利用你的設備資源進行加密貨幣挖礦。這會導致你的設備運行緩慢、過熱,甚至損壞,同時也會讓你的電費暴增。為了防範這類風險,請務必:

- 使用可靠的防毒軟體和防火牆(例如諾頓360)。

- 定期更新你的作業系統和應用程式。

- 避免點擊不明連結或下載未知來源的附件。

- 使用強密碼並啟用雙重驗證。

- 對任何聲稱「高額回報」的投資機會保持警惕,尤其是在加密貨幣領域。

比特幣的生態系統雖然充滿機會,但也伴隨著複雜性和風險。了解其背後的運作原理,並選擇適合自己的參與方式,才能在這個數位金融的新世界中穩健前行。

結語:不斷演進的比特幣挖礦世界

從最初由中本聰構想的去中心化理想,到如今由高科技ASIC礦機和大型礦場主導的專業化產業,比特幣挖礦的發展歷程,不僅是技術進步的縮影,更是科技、經濟、環境與政策多方力量複雜交織的結果。我們看到減半事件如何一次次重塑礦工的經濟模型,也見證了巨大的電力消耗如何引發全球對環境永續性的深切關注,並促使產業尋求再生能源等創新解決方案。

對於你我這樣的普通人而言,直接參與比特幣挖礦的門檻已高不可攀,但這並不代表我們無法參與加密貨幣市場。透過差價合約(CFD)等金融衍生品交易,我們依然可以靈活地參與比特幣的價格波動,而無需承擔實體挖礦的設備與運營成本。然而,無論選擇何種參與方式,深入了解市場機制、警惕潛在風險、並強化網路安全防護,都是在這個快速變化的數位世界中保護自己財富的關鍵。

免責聲明:本文僅為教育與知識性說明,不構成任何投資建議。加密貨幣市場波動劇烈,投資具有高風險,請務必在充分了解風險後,審慎評估自身財務狀況與風險承受能力,並尋求專業意見。

常見問題(FAQ)

Q:什麼是比特幣挖礦?

A:比特幣挖礦是透過高性能電腦(礦機)解決複雜數學問題,以驗證比特幣交易並將其打包成區塊的過程。成功挖礦的礦工會獲得新發行的比特幣(區塊獎勵)和交易手續費。

Q:為什麼個人挖礦現在很難獲利?

A:隨著挖礦難度不斷提升和ASIC礦機的普及,個人獨立挖礦所需的算力和電力成本極高,單台設備難以與專業礦場競爭,因此獲利機會微乎其微。

Q:除了挖礦,還有哪些方式可以參與比特幣市場?

A:個人可以選擇直接在正規交易所購買比特幣,或透過差價合約(CFD)交易其價格波動。此外,部分雲端挖礦服務也存在,但需高度警惕詐騙風險。

外匯摩西|人如其名,命運多舛,卻從未放棄過交易的信仰。

第一次進場是 2016 年,重倉做多英鎊,結果遇上脫歐公投黑天鵝,一夜之間賠了 68%。當時沒有停損概念,只剩下一句話:「我真的不適合做交易嗎?」

但我沒放棄。三年後,靠技術面波段操作,在美元指數(DXY)突破 98 關口時抓到順勢行情,單季資產成長 212%,也因此被選入台灣某知名外匯學院的進階策略交易培訓班,並參與過 Myfxbook 認證模擬賽事,獲得月度排名 Top 10。

從英鎊閃崩、美聯儲 QE 到日圓干預,我歷經過各種政策風暴與市場劇變。曾經一年爆倉兩次,現在連止損點都設得跟量化交易員一樣精準,連報酬/風險比都會控制在 2:1 以上。

累積交易筆數超過 3,200 筆(含現貨、差價合約 CFD)

日誌紀錄本超過 8 本,逐筆反省交易邏輯與心態偏差

勝率穩定在 62–67%,最大回撤已控制在 10% 以下

目前已獲得 TradingView 策略開發者認證徽章(Pine Script 筆者)

與兩位量化策略開發者合作開發「多幣種動量交叉系統」供 Telegram 社群測試

如果你也怕再當下一個冤大頭,就來這裡一起學會少賠多賺、穩穩活下來。