哈囉,大家好!你是不是也曾經被那個叫做「元宇宙」的概念給轟炸過?什麼沈浸式體驗、虛擬世界、數位分身、NFT、Web3…聽起來超酷炫,好像是下一個科技革命的入口,甚至很多科技巨頭,像是以前的 Facebook,都直接改名叫 Meta,all-in(全力投入)這個領域,砸下大筆資金。

那段時間,整個市場、媒體都在談論它,感覺元宇宙相關的概念股、虛擬房地產、數位資產就像要一飛衝天一樣。但過了幾年,到了我們現在這個時間點,也就是 2025 年,你再看看周遭,好像「元宇宙」這個詞出現的頻率沒那麼高了,甚至很多人開始說,元宇宙是不是一個「失敗」的概念?

你可能會想,這麼大一個熱潮,怎麼說退就退了?這背後的原因是什麼?這對我們這些關注金融市場、想要投資理財的人來說,又有什麼啟示呢?身為一個在外匯市場載浮載沉多年的老手,我認為元宇宙的故事,其實給了我們一個非常寶貴的金融市場生存法則的教訓。今天,我們就來好好聊聊這個曾經閃亮,現在卻有點黯淡的「元宇宙」。

那個曾經閃閃發亮的「元宇宙」,怎麼黯淡了?

回想幾年前,元宇宙這個概念被炒得火熱,被描繪成一個平行於現實的數位世界,我們可以戴上 VR 頭盔或透過其他裝置進入,在那裡工作、社交、娛樂、購物。它被賦予了無限的可能性,聽起來既前衛又性感。

但如果你仔細去看,會發現元宇宙這個概念其實有點像個「大雜燴」,把很多既有的技術和概念重新包裝。它不像智慧型手機或網際網路那樣,有一個明確的核心技術突破,或是解決了某個普世性的痛點。很多時候,元宇宙更像是一個充滿想像力的「願景」,而不是一個基於成熟技術的「產品」。

元宇宙的「成分」是什麼?一個回鍋大雜燴?

要理解元宇宙為什麼沒能像預期那樣發展,我們要先看看它號稱的幾個核心組成部分。你會發現,這些「成分」很多都不是全新的東西,甚至是之前就已經遇到瓶頸的技術。

VR:號稱入口,卻跌跤在技術門檻

很多人提到元宇宙,第一個想到的就是 VR(虛擬實境)或 AR(擴增實境)。確實,沉浸感被認為是進入元宇宙的重要方式。我記得大概在 2016 年左右,市場就曾經炒作過一波「VR 元年」的概念,當時 Oculus Rift、HTC Vive 等設備紛紛推出,感覺虛擬世界近在咫尺。

但結果呢?VR 設備雖然持續進步,像是 Meta 後來的 Quest 系列,或是蘋果在 2025 年初推出的 Vision Pro,技術更成熟,但它們距離真正普及還有很大距離。為什麼?

- 成本高昂: 高階設備價格不菲,不是一般家庭會輕易購買的消費品。

- 體驗問題: 很多人使用 VR 後會感到眩暈、不適,長時間佩戴仍然是挑戰。

- 內容匱乏: 真正有吸引力、能讓人長時間停留的 VR 內容或應用還不多,很多都停留在遊戲或簡單的體驗層面。

- 使用不便: 設備需要設置,線材纏繞(雖然無線設備改善了),不像拿起手機那麼直觀方便。

簡單來說,VR 這個被視為元宇宙重要入口的技術,在克服成本、舒適度和內容生態等方面,並沒有達到讓大眾廣泛接受的程度。一個入口都進不去,裡面的世界再美好,也沒多少人能真正體驗到。

「去中心化」與金融炒作的糖衣

元宇宙概念火熱的時期,剛好也是區塊鏈、加密貨幣、NFT(非同質化代幣)等等「去中心化」概念備受追捧的時候。於是,這些也被打包進了元宇宙的敘事裡。

什麼在元宇宙裡買賣虛擬土地(Decentraland、The Sandbox)、擁有獨一無二的數位資產(NFT),甚至建立基於區塊鏈的經濟體系。這聽起來很像把現實世界的資產所有權和經濟活動搬到虛擬世界。

然而,這其中有很大一部分,我觀察下來,其實是搭著元宇宙的順風車進行的「金融創新」——說白了,有時候更像是一種金融炒作。當整個市場陷入一種追逐熱點、渴望快速致富的氛圍時,任何能被賦予「未來」、「革命」標籤的東西,都很容易被資金追捧。

這種追捧往往伴隨著巨大的價格波動和風險。當熱潮退去,那些沒有實際應用支撐的虛擬資產價格自然會崩塌。這就像我剛進入外匯市場時,因為重倉英鎊賭脫歐不會過而慘賠一樣,過度自信和追逐單一方向的熱點,是交易的大忌。

我們可以透過這個表格,簡單看看元宇宙號稱的理想與現實的落差:

| 元宇宙的「願景」 | 現實情況與挑戰 |

|---|---|

| 沉浸式體驗 透過 VR/AR 完全進入虛擬世界 |

技術未成熟 VR 設備成本高、易眩暈、內容少,AR 應用有限 |

| 獨立經濟體系 在虛擬世界買賣資產 (NFT)、工作賺錢 |

炒作成分高 許多虛擬資產缺乏實體支撐,價格波動劇烈,投機性強 |

| 數位分身與社交 擁有虛擬身份,與全球玩家互動 |

社交流於表面 現有線上社交已能實現大部分需求,VR 社交用戶少且體驗待提升 |

| 無縫連接的虛擬世界 不同平台間自由穿越 |

技術標準未定 各家平台各自為政,缺乏互通性,更像多個孤立的虛擬「島嶼」 |

為什麼說元宇宙「失敗」了?從市場反應到企業掙扎

「失敗」這個詞可能有點重,或許說它「沒有達到預期」或「泡沫破滅」更為精確。但無論如何稱呼,元宇宙沒有成為下一代網際網路的現狀是顯而易見的。這可以從幾個層面來看:

Meta 的巨額投資與現實落差

最明顯的例子就是 Meta。自從 2021 年改名並高調投入元宇宙後,Meta 的 Reality Labs 部門(負責 VR/AR 硬體和元宇宙開發)連年虧損,而且是數十億美元級別的虧損。這筆錢投下去,市場並沒有看到對等的用戶增長或商業模式成功。

到了 2025 年,雖然 Meta 仍在 VR/AR 硬體上努力,但其核心業務重心已經部分回歸到 AI 和傳統社交媒體上,這本身就說明了元宇宙的商業化進度遠低於他們的預期。

用戶在哪裡?致命的使用者體驗問題

成功的產品,最終還是要看用戶。元宇宙概念聽起來酷,但實際能吸引並留住大量普通用戶的應用在哪裡?前面提到了 VR 的硬體門檻,就算撇開硬體,大部分現有的元宇宙平台體驗都相當糟糕,畫面粗糙、操作複雜、缺乏吸引力。你想想看,《王者榮耀》或《原神》能吸引幾千萬甚至上億用戶,是因為它們好玩、方便、社交性強,但有哪個元宇宙平台做到了呢?

這就像我用 Moneta Markets 億匯做外匯交易,之所以覺得它好用,是因為它的平台介面直觀、執行速度快、分析工具齊全,這大大降低了我交易的門檻和提高了效率。一個糟糕的用戶體驗,是任何產品的致命傷。

基礎設施的挑戰:以 Unity 的收費風波為例

就算撇開上層的願景,連支撐元宇宙或數位內容的基礎設施都可能遇到問題。你可能聽說過 Unity 這家公司,它是全球非常流行的遊戲引擎開發商,很多手機遊戲、甚至是元宇宙概念中的 3D 世界都需要用到它的技術。

然而,在 2024 年底,Unity 突然宣布了一項新的收費政策,計劃根據遊戲的「安裝次數」來向開發者收費,而不是之前的主要按訂閱或抽成模式。這個消息一出,整個遊戲開發圈炸鍋了!開發者們怨聲載道,擔心這會導致成本大幅增加,特別是對於那些免費遊戲、獨立開發者或是遊戲經常被重裝的情況(例如惡意安裝或跨裝置)。

這個政策的模糊性(怎麼統計?怎麼防止惡意安裝?)和潛在的巨大衝擊,引發了前所未有的反彈。Unity 的股價應聲大跌,開發者們公開表示要考慮轉向競爭對手,比如 Unreal Engine。Unity 不得不緊急出來道歉,並承諾會大幅調整政策,例如設定營收門檻和收費上限,並且不會對達到門檻前的安裝進行回溯性收費,甚至考慮讓開發者自報安裝量。雖然他們在 2025 年初進行了政策的微調和澄清,試圖修補與開發者的關係,但信任已經受損,一些開發者社群的確開始了「出走潮」的評估或實質行動。

這個事件告訴我們什麼?即使是為數位世界「賣鏟子」的公司,在探索新的商業模式時,如果沒有考慮到生態系統核心夥伴(開發者)的感受和實際影響,也可能遭遇巨大的阻力甚至失敗。這反映了在建構這些所謂「未來」世界時,連最基礎的商業邏輯和生態平衡都充滿挑戰。

這跟我們的荷包有什麼關係?給投資初學者的啟示

你可能會問,我又不開發遊戲,也不搞元宇宙,這些跟我有什麼關係?關係可大了!元宇宙的起落,給我們這些金融市場的參與者,特別是初學者,上了非常重要的一課。

- 識別泡沫與炒作: 元宇宙就像前幾年的區塊鏈、再之前的網際網路泡沫一樣,是一個被過度炒作的概念。資金追逐熱點時,很多沒有實際價值或前景的東西也會被抬高價格。學習識別哪些是真正的趨勢,哪些只是短暫的泡沫,是保護自己荷包的第一步。觀察公司的基本面、技術的成熟度、實際的用戶增長,比聽那些天花亂墜的故事重要多了。

- 別all-in在單一熱點: 就像我當年重倉英鎊學到的教訓,把所有資金或過度比例的資金壓在一個所謂的「未來趨勢」上,風險極高。分散投資、控制倉位,永遠是穩健投資的基礎。

- 關注基礎設施和實際應用: 相較於那些虛無縹緲的概念,有時候專注於提供基礎服務或解決實際問題的公司更可靠。比如,雖然元宇宙概念遇冷,但遊戲產業本身、雲計算、內容創作工具等領域的需求依然存在。這就像與其追逐虛擬土地的價格,不如關注提供穩定交易環境的平台,例如我在使用 Moneta Markets 億匯進行外匯交易時,它的穩定性和執行效率就讓我很放心。

- 市場情緒是把雙面刃: 熱情的時候讓你覺得遍地黃金,恐慌的時候讓你懷疑人生。理解市場情緒如何推動價格(元宇宙概念股暴漲),又如何導致崩盤(Unity 股價因爭議大跌),能幫助我們更理性地制定交易策略。根據 2025 年第一季的市場報告顯示,儘管有特定產業的震盪,整體市場的風險偏好仍然受到諸多因素影響,這再次提醒我們,市場情緒變化莫測。

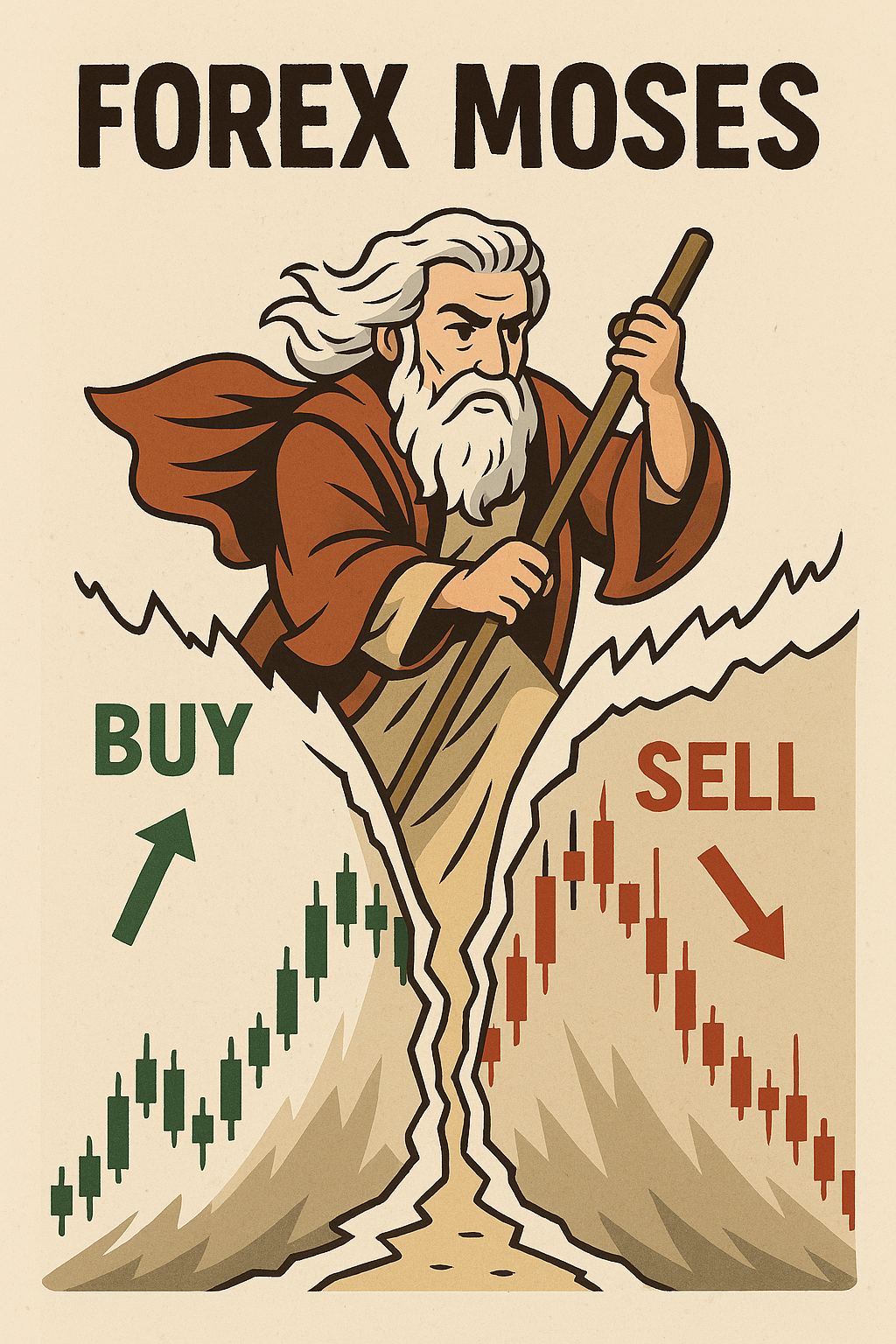

投資世界裡,「穩穩活下來」才是王道 (摩西視角)

以我自己的經驗來看,從 2016 年一頭栽進市場,經歷過慘賠,也靠著技術分析和趨勢交易翻身,我深深體會到,在金融市場上,最不缺的就是「機會」,最難的卻是「活下來」。那些追逐短期暴利、聽信小道消息、或是盲目跟隨市場熱點的人,往往像元宇宙這個概念一樣,很快就曇花一現。

我個人在交易上從不追求炫技,只求長存。這幾年累積了年交易筆數超過 3200 筆的經驗,寫下了超過 8 本交易日誌,靠的就是穩定的策略和嚴格的風險控制。我的目標報酬/風險比維持在 2:1 以上,最大回撤控制在 10% 以內。這不是靠賭,而是靠紀律。

我熟悉技術分析,也會自己開發一些 Pine Script 策略在 TradingView 上驗證,並且跟朋友合作開發了「多幣種動量交叉系統」,在 Telegram 社群裡實測。這些都是在尋找那些能在不同市場狀況下,相對穩定、有邏輯的交易方法,而不是去追逐哪個概念最新最火爆。

我在使用 Moneta Markets 億匯進行外匯交易時,也特別看重平台的穩定性、執行速度和提供的分析工具,這些基礎的東西用起來真的相當好用,讓我可以更專注於我的策略執行和風險管理。就像建造房屋,地基穩固了,才能抵禦風雨,而不是只把房子蓋得很高很花俏。

元宇宙的故事告訴我們,一個宏大的願景如果沒有堅實的技術、合理的商業模式和真正的用戶需求支撐,即使有再多資金追捧,也難逃光環褪去的命運。對於投資者來說,這是一個重要的提醒:保持清醒,遠離過度炒作,專注於你理解、有邏輯支撐的投資。

元宇宙的未來,還有戲嗎?潛在機會與風險

那元宇宙就真的「死透」了嗎?倒也不是完全如此。雖然那個宏大的、無縫連接的消費級元宇宙願景在短期內難以實現,但一些相關的技術和應用仍在發展,只是換了個更實際的姿態。

- 企業級應用: VR/AR 在工業培訓、遠端協作、產品設計、醫療模擬等領域已經展現出實際價值。這些應用更注重效率提升和成本節省,而不是虛擬世界的娛樂。

- 特定垂直領域的虛擬空間: 例如遊戲中的虛擬社群、特定的線上活動平台、或是虛擬展覽等,這些是更專注、有明確目的的虛擬空間,而不是一個包羅萬象的「元宇宙」。

- 技術的漸進式發展: VR/AR 硬體會繼續改進,網路速度也會更快,這些基礎技術的進步最終可能為未來的數位體驗打下基礎,但這需要時間。

風險依然存在: 這些技術的發展仍然面臨成本、標準不一、使用者接受度等挑戰。而且,即使有進步,離那個科幻電影裡的元宇宙仍然非常遙遠。投資相關領域仍需要謹慎評估,避免再次陷入概念炒作的陷阱。

簡單總結:泡沫終將破滅,基礎方能長存

總之,元宇宙的熱潮起落,是科技概念從被過度期待到回歸現實的一個典型案例。它提醒我們,並非所有被冠以「未來」之名的概念都能順利落地,技術發展和市場接受度都需要時間,而且往往充滿變數。

對於我們這些想在金融市場中穩健前行的人來說,元宇宙的故事是一個生動的教學案例。它告訴我們,與其追逐那些看起來很炫但缺乏實質支撐的熱點,不如把精力放在學習市場運作的基本原理、建立適合自己的交易系統、以及嚴格執行風險管理上。

就像我在 Moneta Markets 億匯進行外匯交易時,靠的是對貨幣對走勢的分析、對風險的控制,以及平台提供的穩定執行環境,這些都是實打實的基礎功。不求一夜暴富,只求穩穩活下來,並在市場中持續成長,這才是通往長期成功的正道。

希望今天的分享,能讓你對元宇宙這個概念有更深入的理解,並且在你的投資之路上提供一些實用的啟發。記住,保持理性,做好功課,你的荷包才能在這個充滿變數的市場中,走得更遠。

常見問答集 (FAQ)

元宇宙到底是什麼?為什麼一開始那麼紅?

元宇宙原本被描繪成一個持久、連結、沈浸式的線上虛擬世界,人們可以在其中以數位分身進行社交、工作、娛樂、購物等活動。它會紅,是因為它聽起來像是下一個世代的網路體驗,加上科技巨頭(特別是 Meta)的大力推廣和大量資金投入,以及區塊鏈、NFT 等概念的加持,引發了廣泛的想像和追捧。

為什麼說元宇宙失敗了或光環褪去?

與其說完全失敗,不如說它沒有達到當初被過度炒作的預期。主要原因包括:作為重要入口的 VR 技術尚未成熟(成本高、體驗差)、缺乏真正吸引大眾用戶的殺手級應用、許多概念(如虛擬資產)的價值高度依賴炒作、以及各家平台各自為政缺乏互通性。簡單來說,這個願景距離現實還有很大距離。

Meta (Facebook) 不是大力投入元宇宙嗎?他們現在怎麼了?

Meta 確實投入了巨額資金,但其負責元宇宙的部門(Reality Labs)虧損嚴重,且用戶增長和商業化進度緩慢。到了 2025 年,Meta 的重心已經部分轉向 AI 等其他領域,這反映出元宇宙的進展不如他們最初期望的順利。他們仍在開發 VR/AR 硬體,但消費者級的元宇宙建設似乎不再是唯一或最優先的目標。

元宇宙的失敗對我的投資有什麼啟示?

最大的啟示是:警惕市場炒作。不要盲目追逐被過度宣傳的概念股或資產。在投資前,要深入了解其背後的技術、商業模式和實際應用前景。專注於有基本面支撐、你理解的領域,並做好風險管理,這比追逐那些曇花一現的熱點更重要。

VR 技術是不是也沒救了?

不能說沒救,但它尚未像智慧型手機那樣普及。VR 技術仍在進步,並在特定領域找到了應用,例如企業培訓、醫療、工業設計等。只是作為一個通往「消費級元宇宙」的廣泛入口,它目前面臨的技術、成本和用戶體驗挑戰仍然很大。未來可能會有突破,但需要時間。

外匯摩西|人如其名,命運多舛,卻從未放棄過交易的信仰。

第一次進場是 2016 年,重倉做多英鎊,結果遇上脫歐公投黑天鵝,一夜之間賠了 68%。當時沒有停損概念,只剩下一句話:「我真的不適合做交易嗎?」

但我沒放棄。三年後,靠技術面波段操作,在美元指數(DXY)突破 98 關口時抓到順勢行情,單季資產成長 212%,也因此被選入台灣某知名外匯學院的進階策略交易培訓班,並參與過 Myfxbook 認證模擬賽事,獲得月度排名 Top 10。

從英鎊閃崩、美聯儲 QE 到日圓干預,我歷經過各種政策風暴與市場劇變。曾經一年爆倉兩次,現在連止損點都設得跟量化交易員一樣精準,連報酬/風險比都會控制在 2:1 以上。

累積交易筆數超過 3,200 筆(含現貨、差價合約 CFD)

日誌紀錄本超過 8 本,逐筆反省交易邏輯與心態偏差

勝率穩定在 62–67%,最大回撤已控制在 10% 以下

目前已獲得 TradingView 策略開發者認證徽章(Pine Script 筆者)

與兩位量化策略開發者合作開發「多幣種動量交叉系統」供 Telegram 社群測試

如果你也怕再當下一個冤大頭,就來這裡一起學會少賠多賺、穩穩活下來。